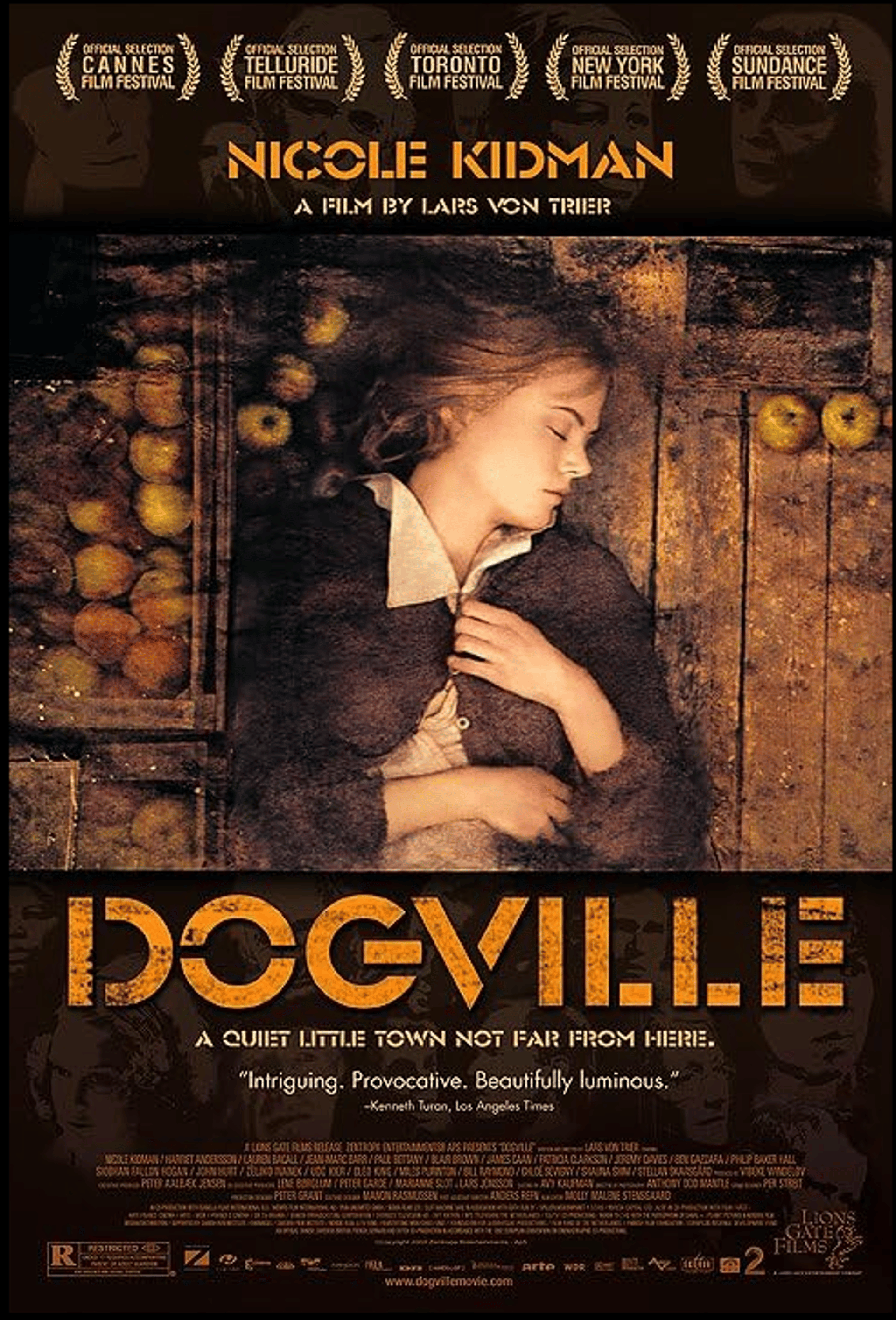

LE BONHEUR AU CINEMA / DOGVILLE

Description de l'article de blog :

7/14/20185 min read

Le bonheur au cinéma

Dogville de Lars von Trier

Le cinéma, en tant qu’art et langage, est un support de transmission d’une pensée singulière, profondément liée à la vision de son créateur. À travers lui, le cinéaste invente, raconte et donne à voir ce qui l’intrigue, ce qui le bouleverse ou le questionne dans l’existence humaine. Bien que le cinéma s’inspire toujours, d’une manière ou d’une autre, du réel — de ses événements, de ses contradictions, de ses émotions — il ne se limite jamais à une simple reproduction du monde. Il le réorganise, le condense, le transforme en expérience sensible.

Cette pluralité d’approches a donné naissance à une diversité de genres et de formes, chacune reposant sur un dispositif esthétique propre, visant avant tout la transmission d’émotions. Raconter une histoire au cinéma ne suffit pas : encore faut-il la faire ressentir. Créer de l’empathie, de l’enthousiasme, du malaise ou du rejet exige une composition rigoureuse entre mise en scène, jeu d’acteur et choix techniques. Montrer un sentiment est un acte complexe, qui engage autant la forme que le fond.

Dans le cadre du dossier Cinéma international, consacré au thème du « bonheur au cinéma », j’ai choisi Dogville de Lars von Trier, un film audacieux et radical, qui interroge frontalement la notion même de bonheur. Von Trier est un cinéaste connu pour son goût du risque, pour des dispositifs qui dérangent et remettent en question les habitudes de perception du spectateur. Avec Dogville, il invente une forme hybride, située entre le théâtre, le roman et le cinéma narré, imposant un style immédiatement reconnaissable.

Le film se déroule dans un village à la fois imaginaire et profondément réaliste. L’espace y est réduit à son strict minimum : quelques lignes tracées au sol délimitent les maisons, les rues, les champs. Ce choix radical oblige le spectateur à reconstruire mentalement l’espace diégétique, comme s’il assemblait les pièces manquantes d’un puzzle. L’absence de décors réalistes n’affaiblit pas le récit ; au contraire, elle renforce son pouvoir symbolique. Von Trier démontre ici que, si une histoire est solidement construite et si la mise en scène est pensée avec précision, l’espace réel devient secondaire.

Dans cet univers dépouillé, le bonheur n’est jamais affiché comme une évidence. Il se manifeste de manière fragmentaire, ambiguë, souvent contradictoire. Dogville raconte l’histoire d’une communauté isolée, dont l’équilibre apparent est bouleversé par l’arrivée d’une femme étrangère : Grace. C’est autour de sa présence que se cristallisent les désirs, les peurs et les frustrations de chacun. Le bonheur, dans ce film, n’est jamais un état stable ; il est une projection, une promesse, parfois une illusion.

Un narrateur accompagne le récit, divisant l’histoire en chapitres, commentant les événements, anticipant parfois leur issue. Il occupe une position similaire à celle du spectateur : une vue d’ensemble, presque omnisciente, sur la vie des habitants. Ce dispositif crée un paradoxe intéressant : bien que les murs soient invisibles, ils empêchent les personnages de voir et d’entendre ce qui se passe chez les autres. Le spectateur, lui, voit tout. Il devient témoin privilégié, voire complice silencieux, de ce qui se joue.

Au départ, l’artificialité du dispositif produit une forme de distanciation. Le spectateur peine à croire à la crédibilité de cet univers. Cette étrangeté rappelle les principes du théâtre brechtien, où l’effet de distanciation vise à perturber la croyance naïve du spectateur afin de l’amener à réfléchir plutôt qu’à s’identifier aveuglément. Von Trier nous présente progressivement les composantes de cette micro-société : une famille, une mère célibataire, un médecin, un épicier, un intellectuel raté, et même un chien… invisible. Il construit peu à peu une logique sociale que le spectateur finit par accepter.

L’esthétique du film renforce cette dimension réflexive : zooms optiques abrupts, ruptures de raccords, transgressions de la règle des 180 degrés, plans en plongée extrême réduisant le village à une maquette. Ce regard surplombant évoque une position quasi divine, celle d’un observateur qui voit tout, comme un marionnettiste contemplant ses créatures. Von Trier ne cesse de manipuler le spectateur, de lui rappeler qu’il assiste à une construction.

L’élément perturbateur du récit est Grace. Fuyant un danger obscur, elle arrive à Dogville en quête de refuge. D’abord perçue comme un cas humanitaire, elle s’intègre progressivement à la communauté, offrant son aide pour justifier sa présence. Son désir de travailler, de se rendre utile, devient une manière de définir son existence. Le bonheur, pour elle, semble passer par le fait de se sentir nécessaire, reconnue, acceptée.

Mais cette dynamique se transforme lentement en exploitation. Ce qui était au départ un échange devient une relation de domination. Plus Grace donne, plus on exige d’elle. Sa bonté, sa patience et son empathie deviennent les instruments de sa propre destruction. Le film interroge alors une question fondamentale : le bonheur peut-il naître du sacrifice de soi ? Peut-on être heureux en satisfaisant les désirs des autres au détriment de sa propre dignité ?

Cette réflexion trouve un écho dans la philosophie morale. Aristote voyait le bonheur comme une vie vertueuse, conforme à la raison. Les stoïciens, quant à eux, pensaient que le bonheur ne devait dépendre de rien d’extérieur. Kant, enfin, affirme qu’il est impossible de déterminer rationnellement ce qui rend heureux, et que le devoir moral ne coïncide pas nécessairement avec le bonheur. Dogville met en scène cette tension : Grace agit par devoir moral, par compassion, mais cette obéissance à la morale la conduit à une profonde négation d’elle-même.

La violence qu’elle subit — physique, psychologique, symbolique — révèle l’hypocrisie morale de la communauté. Sous couvert de bonté et de solidarité, Dogville expose une cruauté latente, nourrie par la peur, le manque et le désir de pouvoir. Le bonheur collectif devient un prétexte à l’oppression individuelle.

La révélation finale, lorsque Grace reprend le contrôle et choisit d’anéantir le village, renverse radicalement la perspective. Ce geste extrême pose une dernière question, brutale : certaines sociétés méritent-elles d’être sauvées ? Le pardon est-il toujours une vertu ? Le bonheur peut-il exister sans justice ?

À travers Dogville, Lars von Trier ne propose pas une définition du bonheur. Il en révèle plutôt l’impossibilité, ou du moins la fragilité. Le bonheur apparaît ici comme une construction instable, dépendante des rapports de pouvoir, des choix moraux et du regard que l’on porte sur soi et sur les autres. Peut-être que le bonheur, au cinéma comme dans la vie, n’est pas un état durable, mais une tension permanente entre désir, conscience et liberté.

Conclusion personnelle

À mes yeux, le bonheur ne peut se réduire à une définition unique. Il évolue avec l’âge, l’expérience et la conscience que l’on a de soi-même. Il peut résider non pas dans le fait d’être heureux, mais dans le fait d’être libre, lucide, et en accord avec ses choix. Dogville nous rappelle que le bonheur, lorsqu’il est fondé sur la négation de l’autre, ou de soi-même, devient une illusion dangereuse.